どうも元フォレストワーカーのkitajinです。

本記事では、林業転職を考えてい人に向け、材木の流通について話をしていきます。

皆さんは、山から伐り出した木がどのような経路をたどり、製品に変わっていくのかご存じでしょうか?

山から下ろした木が辿る道は、大まかに分けて3つあります。

- 原木市場へもっていく

- 製材に卸す

- 自社の工場に運ぶ

材木の流れを知ることで、林業の素材生産の全体像が見えてくるので、ぜひ、最後までご覧ください。

この記事を書いた人

- 静岡県浜松市で10年間林業に従事

(素材生産業者で伐採を主にやっていました)

- 林業に関する基本的資格はすべて取得

(林業架線作業主任者の国家資格取得者)

- 林業の情報を発信したくて林業ブログを運営

(運営歴1年の新人です)

林業の魅力や重要性などを実体験を通して発信していくつもりなので、林業に転職を考えている方は参考にしてください。

※本記事には、プロモーションが含まれています。

【広告】

原木市場

山で伐り出した材木を、1ヶ所に集めて、取引をするのご「原木市場」です。

「原木市場」の仕事は、集まった丸太を樹種ごと、径級ごと、曲がりや傷、シミなどを調べて、仕分けてから競りにかけます。

買うのは、「製材工場」「集成材工場」「合板工場」「輸出業者」の人たちです。

仕分けには手数料が発生するので、少しでも利益を出したい素材生産者や森林所有者は、市場へ運ぶよりも、直接、上記の業者と取引をすることを選びます。

しかし、それには、自分たちである程度、木を見る目と信用が必要で、仕分ける場所も必要になるので、原木市場に需要が生まれるのです。

では、原木市場では木をどのように見て、仕分けしているのかを簡単に説明します。

仕分け

杉と桧の分ける

市場には、杉とヒノキが主に運ばれてくるので、樹種ごとに仕分けます。

両者の違いはまず、表面の皮の形状が違います。

杉の表皮は、凹凸が少なく滑らかなのに比べ、ヒノキの表皮は凹凸が大きく、乾いて剝がれやすいです。

また、切り口の断面を見ると、杉はブツブツと小さな穴が開いており、ザラザラしているのに対し、ヒノキの断面は滑らかです。

断面の色も、杉は中心と外側の色が違うことが多く、中心が赤かったり、茶色かったりするのですが、外へ行くほど白っぽくなります。一方のヒノキは、断面の中心と外側にあまり色の差はなく、全体的に白いことが多いです。

中には、杉ヒノキの違いを一瞬で見抜けないほど、見分けがつかないものあるので、経験で覚えるしかありません。

良材と不良材を仕分ける

良材とは?

無節材

適切な時期に枝打ち作業が行われた木には、枝打ち跡が綺麗に木の中ほどに巻き込まれて、外皮から判別しづらいのが特徴です。

これを無節材と言い、価値が高いとされています。

無節材と分かるように、造材時に、わざと断面に、枝打ちの跡が見えるようにして、価値を上げるという工夫をすることがあります。

枝打ちの跡に変色がなく小さく、年輪の始まりに近いほど枝打ちの時期が早く適切な時期に枝打ちが行われたことが判断できます。

直材

真っ直ぐな原木丸太のことで、芯が真ん中にあり、真ん丸で年輪が詰まった材木をいいます。

材木は真っすぐの方がより価値が高いとされています。

目込み

年輪の間隔が狭く、一定に保たれて芯が中心にある材は、製材した時に綺麗な木目が出てることで、高値が付きます。

これは、長い年月をかけて、適切に管理された林地であった証拠で、少しでも条件が変わると年輪が広くなったりするのです。

不良材とは?

曲がり材

幹が湾曲した原木丸太を言います。

曲がりは基本的に価値が下がりますが、その中でも、いい曲がりと悪い曲がりがあります。

いい曲がりとは、一定に方向に曲がっていて、曲がりの幅が少ない木で、悪いのは、大きく曲がっていたり、S字に曲がっている丸太です。

曲がりを計るには、材の端と端を直線に結んだとき、一番直線から離れた位置を計り、曲がり材かどうかを判断します。

芯がずれた原木丸太

芯が真ん中にない原木のことです。

芯が真ん中からずれた材でも、製材時の木取りにより高価な材が取れる場合があります。

あて

「あて」とは、斜面に生えている木が、谷側に傾かないようにすることで出来る反りであり、その部分が圧縮されて曲がっています。

「あて」を製材すると乾燥の段で、曲がってしまうので製品になりません。

シミ材

何らかの理由で、木が傷ついた後に、年月が経つと、年輪にシミとなって残る場合があります。

腐り

間伐や下手な枝打ち、虫食いなどで長い年月をかけて内部が腐ることを言います。

空洞

空洞は、根っこの部分から起こること多く、中心部から腐った箇所が空洞化していきます。

割れ

日光や温度差、強風、凍結などで、内部が割れることがあります。

割れがあっても、外側で割れが止まっていれば製材できます。

適寸であるか

原木の丸太には、市場で出回っている長さがあります。

根元に近い部分から一番玉(元玉)といい、価値が高いとされています。二番玉、三番玉……と樹の先端に行くほど価値が下がっていくのです。

長さは、2m、3m、4m、5m、6mと1メートル刻みで切りそろえています。

元玉は50㎝以上、その以降の材は10㎝の余尺を付けて、玉切ったモノが運ばれてきますので、長さごと、径級ごとに仕分けします。

末口直径を測り、サイズを書く

末口とは、丸太にしたときに出来る上下の断面の小さい方を言います。

末口の直径を計り、末口に直径のサイズを記します。

採寸するとき注意する点は、必ず樹皮を除いた部分であり、木の中心を通った最小直径を記すことです。

木は必ずしも円形ではないので、何ヵ所かで採寸します。

14㎝以上から2㎝刻みでサイズを分けます。

【広告】

「製材工場」「集成材工場」「合板工場」「輸出業者」へ直接運ぶ

素材生産業者の中には、原木市場には行かず、製材業者と直接取引をすることで、その分の経費を削減する業者もあります。

また、自分たちの扱う商品を、直接仕入れることで、よりスムーズに製品を供給できる仕組みを作っている製材業者もあります。

製材工場の作業工程

製材会社に搬入された丸太は製材所で、まず皮を剥いでいきます。

↓

それぞれの製品にするために製材機で製材していきます。

↓

製材した木を乾燥センターに持っていき、乾燥させます。乾燥させることで木の強度を上げたり、後の変形を防ぐ役割があります。

↓

その後、サイズが若干変わるので、プレナ加工機でサイズを整えサイズを統一します。

↓

そして納品、販売です。

集成材とは?

集成材とは、大雑把に言えば、複数の木材を組み合わせて接着させたものを言います。

乾燥させた木材を接着剤で張り合わせて、それぞれを良さを掛け合わせたもので、製材されたものより強度があり、加工がしやすく、変形しない性質をもちます。

建築や家具など、幅広いところで使用されています。

合板とは?

合板とは、丸太を巨大な刃物でかつらむきにした薄い板を何枚も貼り合わせたものをいいます。

木の繊維が交互に網目状なるように重ねていき、接着剤で張り合わせます。

こちらも、製材された板より強度があり、住宅だけでなく、セメントなどを形成する時の壁板にも使用されています。

因みに読み方はゴウバンではなく、ゴウハンです。

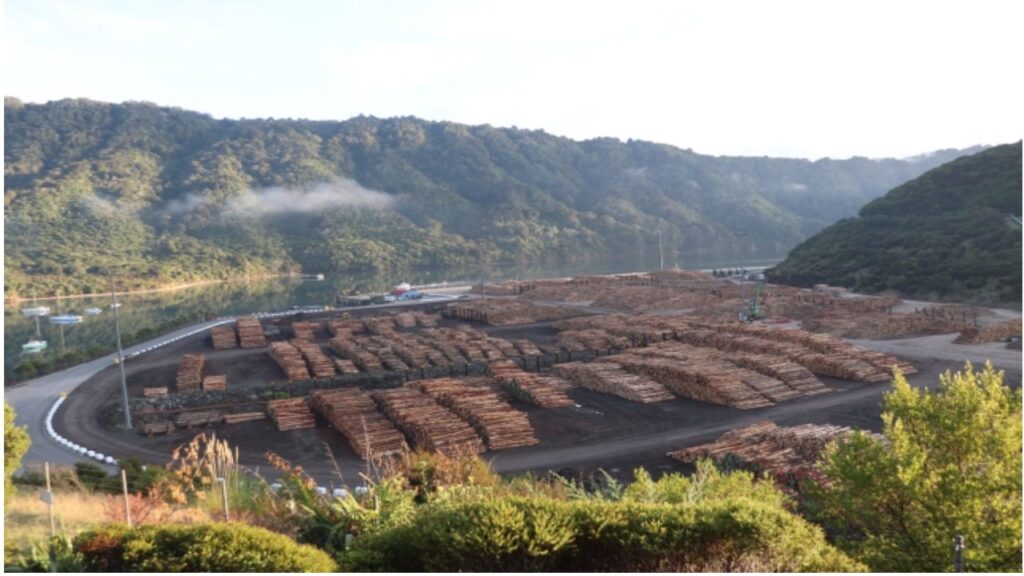

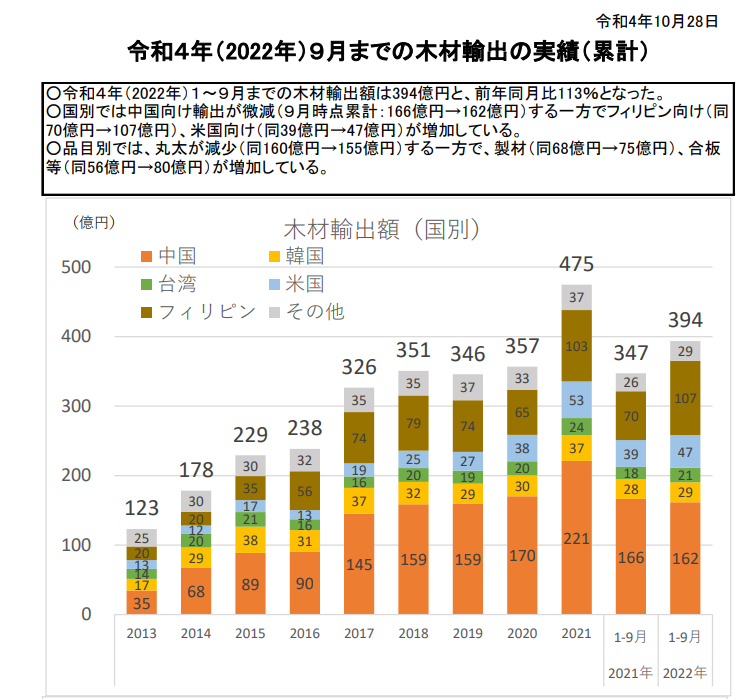

輸出

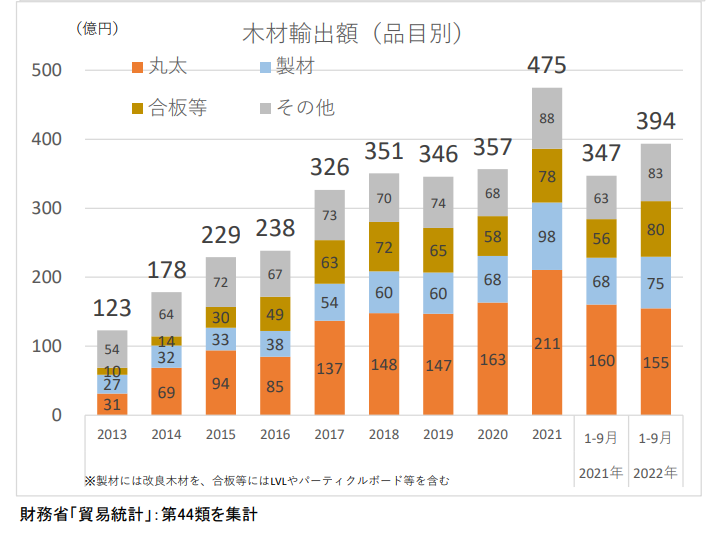

日本は海外から材木を輸入してばかりと思っていましたが、実は輸出も積極的にやっています。

以上のように、日本でも世界に向けて材木や製品を輸出しており、その規模は年々上昇趣向にあります。

今後は、円安が相まって、益々木材の輸出が増える可能性があります。また、反対に木材を輸入するより、国内消費が盛んになるかもしれません。

〇本気で林業に転職を考えている人はこちらへ👇

林業支援制度『緑の雇用』からなら、自分の希望する地域の事業体と繋がれます。

最後に

林業には川上、川中、川下という言葉があります。

木を伐って素材を生産し、原木市場で販売されるまでが「川上」

伐り出された木を製材加工するのが「川中」

住宅の建築や家具作り等に用いられて消費者の手元に届く段階を「川下」と言います。

このようにして、山で伐り出した木が流通して、最終的には消費者の元へと届けられていきます。

しかし、こういった事は、川上にいる素材生産者、林業作業員にはあまり気にしていないのが現状です(ボクがまさにそうでした)。

素材生産者が、材木の流れを意識しながら仕事をするのと、しなしのとでは、仕事に対する向き合い方も変わってきます。

川上にいる自分たちの仕事が、その後どのように繋がっていくのかを知ることで、責任感と誇りが芽生えるようになるのではないでしょうか。